物件を所有してみたものの、入居者とのやり取りに不安を感じていませんか。契約や家賃、クレーム対応など、一つひとつの対応に追われ「これで正しいのだろうか」と迷う瞬間があるかもしれません。このページでは、テナント管理とは何か、その基本と役割を整理しながら、初めてでも自信を持って物件を運営できるヒントを紹介します。

テナント管理とは何か:その基本概念と目的

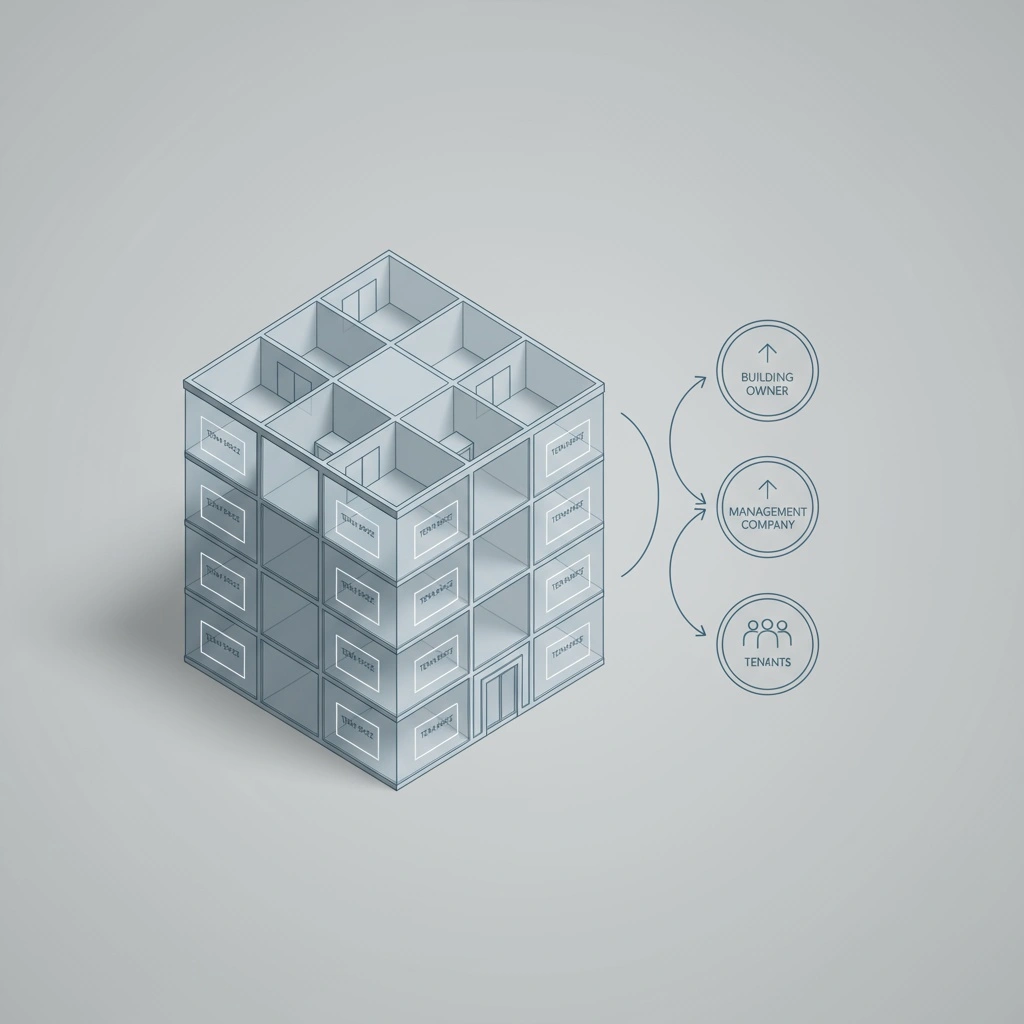

テナント管理とは、オフィスビルや商業施設、賃貸店舗などで入居者(テナント)との関係を円滑に保ち、安定した収益を確保するために行う一連の管理業務を指します。

この入居者管理の定義には、契約の締結・更新・解約、家賃や共益費の集金、建物の点検・修繕、そしてクレーム対応やコミュニケーション維持といった要素が含まれます。

単なる賃貸運営ではなく、施設運営の質を保ちながらテナントの満足度を高めるという「経営的視点」を持つことが求められます。

続いて、管理者の役割と責任について整理します。

テナント管理における管理者(不動産オーナーや管理会社)は、契約書類の整備、金銭管理、法令遵守の確認、そしてトラブル発生時の速やかな対応を担当します。

オーナー自身が行う場合にはコストを抑えつつ直接的な関係構築が可能ですが、法的知識や労務の負担が大きくなりがちです。

一方、管理会社に委託する場合は専門知識による効率的な運営が可能ですが、手数料が発生します。

このように、管理者の役割と責任は不動産の規模や組織構造によって柔軟に変化します。

| 関係者 | 主な役割 |

|---|---|

| 不動産オーナー | 賃貸条件の設定、収支管理、経営方針の決定 |

| 管理会社 | 契約・回収・維持管理などの実務運営 |

| テナント | 契約遵守、施設利用、報告・連絡の実施 |

最後に、テナント管理の目的は単に賃料を得ることではなく、建物の資産価値を維持・向上させ、長期的に安定した経営を実現することにあります。

入居者満足度が高まれば退去率が下がり、オーナーの収益安定にもつながります。

この相互利益の循環を成立させることが、テナント管理の核心です。

テナント管理の全体像を理解したところで、次は具体的にどのような日々の業務が行われているのかを詳しく見ていきましょう。

テナント管理の主な業務内容と流れ

テナント管理の実務は、物件の収益と入居者満足の双方を維持するために、契約から退去まで一貫したプロセスで構成されています。

最初のステップである入居審査の基準は非常に重要です。契約前に企業の信用調査や業種適合性を確認し、家賃支払い能力を判断します。これにより将来的な滞納やトラブルを防げます。

その後、契約書管理のポイントとして、賃料、共益費、契約期間、更新条件、原状回復の範囲などを明確に契約書へ記載します。

特に原状回復条項が曖昧だと退去時トラブルの原因になるため、敷金返還の条件や修繕負担の範囲を具体的に定めることが大切です。

契約書は更新時にも法改正や市場変化を反映し、確認・再署名を行う運用が望ましいです。

続いて、賃料徴収の流れを管理者が正確に把握する必要があります。毎月の請求書発行・入金確認・滞納時の催促を一元管理し、支払状況を見える化することが基本です。

オンラインシステムを活用すれば、入金状況をクラウドで追跡でき、入金遅延の早期発見にもつながります。

保証金・敷金の取り扱いについては、退去精算時に修繕費を差し引き残額を返還する方式が一般的であり、預かり金の透明性維持が信用構築のカギです。

日々の運営では、クレーム対応の手順が重要になります。設備不具合・騒音・清掃トラブルなどが発生した際は、まず事実確認を行い、対応方針を速やかに連絡します。

報告から解決までの流れを記録化し、同様の問題再発を防ぐことが上級管理者の役割です。

以下は、標準的なテナント管理業務の流れです。

① 入居審査 → 借主の信用・業種を確認し、適格性を判断。

② 契約締結 → 賃貸条件・原状回復条項など契約内容を文書化。

③ 賃料回収 → 請求、入金確認、滞納対応までを継続的に管理。

④ 日常対応 → 設備不具合や問い合わせに迅速対応。

⑤ 更新手続き → 契約満了前に賃料改定や条件見直しを協議。

⑥ 退去・精算 → 原状回復確認と敷金精算を実施。

最後に、退去時の原状回復対応はトラブルの温床になりやすい工程です。

入居時点の状態を写真や書面で記録し、退去時に照らし合わせることで費用負担を明確化します。

修繕範囲は「経年劣化を除外する」原則に基づき判断するのが適切です。

業務内容が把握できたところで、次に効率的にそれらを遂行するための体制や工夫について見ていきましょう。

効率的なテナント管理を実現する方法

まず、テナント管理における従来の課題を整理します。

これまでの多くの物件では、紙ベースの申請書や電話・メールでの報告体制が中心でした。

その結果、情報の伝達ミスや処理の遅延が頻発し、トラブル対応のスピードが落ちることが問題でした。

また、家賃回収や契約更新の進捗を複数の担当者で個別に追跡するため、データの重複や抜け漏れも発生していました。

こうしたアナログ管理体制では、入居者満足度の低下や空室リスクを早期に察知することが難しいのです。

次に、特に注目されるのがクラウド型管理システムの利点です。

クラウド型のITツールを導入することで、契約状況・家賃支払い履歴・クレーム履歴などをリアルタイムで一元管理できます。

データベース設計を最適化すれば、入居者ごとの属性や要望を自動的に分類・分析でき、次の経営施策にも活かせます。

また、クラウド管理によって業務が属人化せず、担当者が変わっても即座に引き継ぎが可能です。

遠隔からでもモバイル端末で確認・修正ができる点も、現場スピードを高める要因となります。

以下は、従来型管理とDX導入後の効果を比較した表です。

| 項目 | 従来型管理 | DX導入後 |

|---|---|---|

| 家賃回収 | 入金確認を手作業で実施 | 自動入金通知・未納アラート機能 |

| 契約更新 | 書類管理と物理保管 | 電子契約で更新自動通知 |

| クレーム対応 | 担当者ごとの電話・紙記録 | クラウド上で進捗共有・対応履歴化 |

| 情報共有 | 部署間の連携に時間を要す | リアルタイム連携と報告自動化 |

最後に、DX化導入時の注意点です。

確かにITツールの導入効果は大きく、作業効率やデータ精度が向上しますが、同時に個人情報保護への配慮も必須です。

テナント情報を取り扱う際は、アクセス権限設定・暗号化・ログ監査などを徹底し、漏洩リスクを防ぐことが求められます。

また、管理者・従業員への教育コストも発生するため、導入初期は段階的な運用が望ましいです。

システム導入だけでなく、実際の現場で重要になるのが「人と人とのつながり」です。次はテナントとの関係構築について掘り下げます。

テナントとの良好な関係を築く管理コミュニケーション

テナント管理において最も重要なのは、入居者との信頼関係を丁寧に築くことです。

契約条項や施設ルールの透明性を保ち、何よりも「聞く姿勢」を忘れないことが基本です。

住民コミュニケーション戦略の要は、テナント側の意見を一方的に処理せず、定期的にヒアリングの機会を設けることにあります。

月例の連絡会やオンラインアンケートで現場の課題や要望を把握すれば、トラブルを未然に防ぎ、顧客満足度(CS)を着実に高めることができます。

こうした日々の対話が、結果として長期的な安定経営へとつながります。

次に、クレーム対応の手順を明確にしておくことが現場の信頼維持に欠かせません。

対応遅延は入居満足度低下を引き起こすため、即時報告と丁寧なフォロー体制を整えておく必要があります。

以下は基本的なクレーム対応の流れです。

- 問題発生時に迅速な初動確認を行う。

- 当事者双方から事実関係を丁寧にヒアリングする。

- 原因分析と再発防止策を検討し、共有する。

- 対応結果を文書またはシステム上で報告する。

- 対応後もフォロー連絡を行い、満足度を確認する。

このプロセスを標準化しておけば、どの担当者でも同品質の対応が可能です。

また、クレームを単なる苦情として処理せず、「改善の契機」と捉える姿勢が信頼関係構築の鍵になります。

さらに、テナントリテンション(定着率)を向上させるには、双方向の交流機会を定期的に設けることが効果的です。

代表的なのがテナント会や店長会の開催で、施設運営方針の共有や共同販促イベントの企画を通じて関係を深められます。

また、改善提案制度を導入し、現場からの意見を経営判断に反映することで、入居者は「共に運営を作る主体」としての意識を持つようになります。

信頼と協働の文化が根付けば、自然と退去率が減り、施設全体の競争力強化にも直結します。

テナントとの関係が安定すれば、施設経営全体の収益性と持続性の改善にもつながります。次は外部委託や管理形態の選択について考えてみましょう。

テナント管理を外注するか、自主管理するか

テナント管理を始める際に最初に直面する選択肢が、「外注(アウトソーシング)」と「自主管理(インハウス運営)」のどちらを採用するかという点です。

どちらにも明確な長所と短所があり、物件の規模や運営スタイルによって最適な判断が異なります。

まず、外注のメリットについてです。

最大の利点は、専門知識を持つ管理会社が契約・家賃回収・設備保守などを代行してくれる点です。

特に複数物件を持つオーナーにとっては、現場対応の手間が省けるため、経営判断や投資計画に集中できます。

また、最新の法改正対応やトラブル発生時の処理ノウハウなど、専門性の高い対応を受けられる点も大きな魅力です。

一方で、手数料として賃料の3〜5%程度のコストが発生し、現場での意思決定スピードがやや落ちる可能性があります。

次に、インハウス運営の長所と短所を見てみましょう。

自主管理の最大の利点は、コスト削減とオーナー自身による細やかな対応が可能な点です。

入居者との距離が近く、直接意見を聞いて改善に反映できるため、信頼関係を構築しやすいという特徴があります。

ただし、時間的負担が大きく、契約・法務の知識が不足していると対応ミスやトラブル発生時のリスクが高まります。

特に複数テナントを抱える場合、現場管理や請求処理が煩雑化する点は注意が必要です。

以下の表は、外注管理と自主管理の特徴を整理したものです。

| 項目 | 外注管理 | 自主管理 |

|---|---|---|

| 費用 | 賃料の3〜5%が手数料として発生 | 手数料不要でコストを抑えられる |

| 対応スピード | 管理会社を通すためやや遅め | オーナー判断で即時対応可能 |

| 専門知識 | 法務・契約・設備の専門スタッフが対応 | オーナーの知識や経験に依存 |

| 手間・労力 | ほとんど不要 | 日々の管理業務に時間を要する |

| テナントとの距離 | 間接的なコミュニケーション中心 | 直接的で柔軟な対応が可能 |

運営形態を選ぶ際は、物件の規模と自身のリソースを冷静に見極めることが重要です。

最近では、成果報酬型管理委託や部分的な外注によるハイブリッド型運営も増えています。

例えば、契約・回収業務のみを委託し、コミュニケーション対応をオーナーが行う方式など、柔軟な分担も可能です。

これにより、コストを抑えつつ専門的なサポートを受けるバランス型の運営が実現できます。

最後に、実際のテナント管理を行う中で見落としがちなリスクや注意点を整理し、安定経営のためのヒントを確認していきましょう。

テナント管理で注意すべきリスクと改善のポイント

テナント管理で最も多いトラブルの一つが家賃滞納です。

家賃滞納の予防と対処の基本は、契約段階で支払い期日と違約条件を明記し、保証会社や連帯保証人制度を導入することです。

滞納が発生した場合は、まず口頭・書面で督促し、それでも改善されない際は内容証明郵便を送付して法的手続きを取る準備を進めます。

長期滞納を放置すると資金繰りに直結するため、入金管理をデジタル化し、アラート機能で即時把握できる環境づくりが重要です。

次に多いのは、退去時の原状回復を巡る修繕トラブルです。

契約書に経年劣化と故意・過失による損耗の区別を具体的に記載し、入居時点の状態を写真やリストで保存しておくことで、後々の紛争を防げます。

原状回復費用の負担区分が曖昧なまま退去日を迎えると、修繕費や敷金返還を巡る対立が発生しやすくなります。

このため、定期的な現地確認や中間点検を実施し、小さな破損も早期対応する体制が理想的です。

法的紛争の解決方法(調停・仲裁)についても理解が不可欠です。

もし契約書上の解釈違いや支払い義務を巡って対立が起きた場合、いきなり裁判に持ち込む前に、地方自治体や専門機関の調停・仲裁制度を活用することで解決コストを抑えられます。

契約書内に「紛争時は調停により解決する」といった仲裁条項を含めておくと、予防的な効果も期待できます。

さらに、保険(施設・賠償)の必要性にも注目すべきです。

火災保険・借家人賠償責任保険への加入はオーナー・テナント双方にとって不可欠であり、自然災害による損害や第三者への賠償責任をカバーします。

台風・地震などの災害時には、損害原因が施設の構造か入居者の行為かによって補償範囲が異なるため、責任分界を明示しておくことが重要です。

以下は、トラブルを未然に防ぐための予防策チェックリストです。

-

家賃管理システムを導入し、滞納アラートを自動化する。

-

契約書に支払・解約・修繕の条件を明記する。

-

入居時点の物件状態を写真・文書で記録する。

-

紛争時はまず調停・仲裁機関の利用を検討する。

-

火災・賠償保険の補償範囲を事前に確認する。

-

災害時の責任分界点を契約書で明確にしておく。

テナント管理は日常業務からリスク対応まで幅広く専門性が求められます。こうした知識と体制を整えることで、長期的に安定した資産経営を実現できるのです。

テナント 管理とは:まとめと次の一歩

テナント管理とは、単に家賃の回収や契約管理を行うだけでなく、入居者との信頼関係を築き、長期的に安定した賃貸経営を実現するための重要なプロセスです。ここまでの内容を通じて、契約・家賃管理・トラブル対応・業務効率化といった基本を理解できたと思います。

特に初心者の不動産オーナーにとって大きな悩みである「時間が取られすぎる」「トラブル対応が不安」「専門知識が足りない」といった課題は、仕組み化と外部パートナーの活用で大きく軽減できます。日々の業務を明確に分け、必要な部分だけをプロに委託することは、経営リスクを下げる有効な方法です。

不安や迷いを感じていた方も、今回の内容を通して「何を・どこまで自分で行うべきか」が整理できたのではないでしょうか。小さなステップでも実践を重ねていくことで、テナント管理の全体像がつかめ、安定した収益と信頼ある運営が実現できますよ。

よくある質問

テナント管理とはどのような業務を指しますか?

テナント管理会社を利用するメリットとデメリットは何ですか?

テナント管理ではどのようなシステムを使うと効率的ですか?

テナント管理に必要な資格はありますか?

テナント管理の費用や管理料の相場はどのくらいですか?